入口 >トップメニュー >図書室の本棚目次 >現ページ

読書履歴 2025年 (2025年12月28日更新)

2018年春4月から、自分の忘備録も兼ねて、読書の履歴を残すこととしました。2025年の読書履歴。

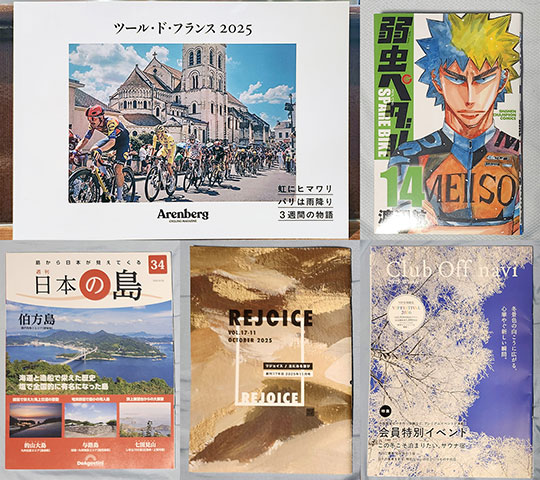

2025年12月に読んだ本

・ツール・ド・フランス2025

この夏のツールのシーンを思い出させてくれる、小俣雄風太編集長のアランベール本。写真はお馴染み、辻啓さん他。

宮本あさかさんの文章が素晴らしいのはいつもの通りなのですが、(失礼ながら)ヒメタンこと荒野姫楓さんの文章が素敵なのには驚きました(^^)ゝ

・日本の島 34巻

伯方島、的山大島、与路島

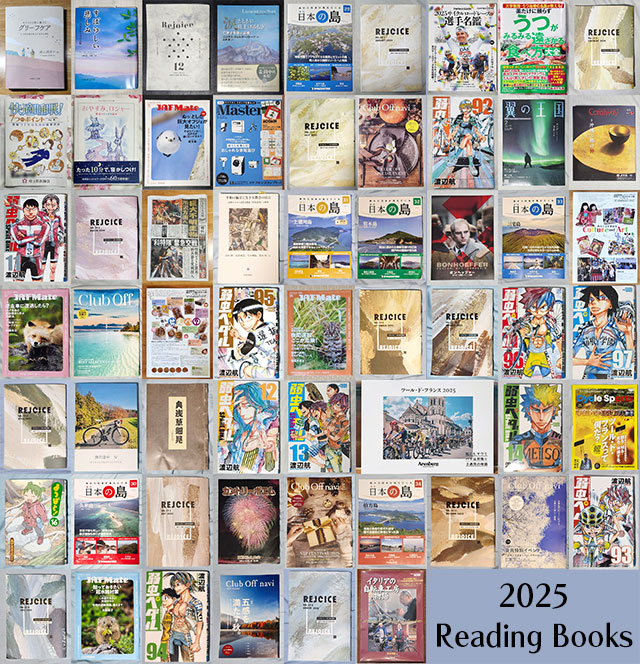

2025年読書まとめ

年間59冊。往年の読書量と比べると1/4~1/5と激減。

特に山積みの小説が、読めなくなりました。1冊でも、そこそこ時間がかかるので。

単に電車通勤が無くなり読書タイムが無くなったという理由だけでなく、ネットで読む文書量が増大したことも一因。ホントは紙媒体が好きですなんですが、時代の流れですね。

あと、本以外に読書とは言えませんが、各種小冊子や説明書なども月に数冊~10冊、年間100冊近く読みます。

特に説明書は、両親も家族も全く読まないので、僕が読んでおかないと最近の高性能の電子機器などは宝の持ち腐れになります(笑)

2025年11月に読んだ本

・ボンヘッファー

ナチスに抵抗し処刑された牧師。

「(暴走している)車に引かれた犠牲者に包帯を巻いてやるだけでなく、車そのものを停めることことこそ、牧師の仕事である」

・日本の島 33巻

三宅島、瀬底島、小佐木島、猿島。

猿島は幼少期に行った記憶が残っている♪

かわら版11号

うちの工房も載せていただきました(^^)ゝ

写真の6冊以外に、毎月平均5~10冊程度の色んな小冊子やらマニュアルやらを読むのですが、この読破に意外と時間がかかり(30分ほどかかるのもある)、限られた読書の時間が更に短くなり、積読書(つんどくしょ)が減らない要因の一つとなっています・・(汗)

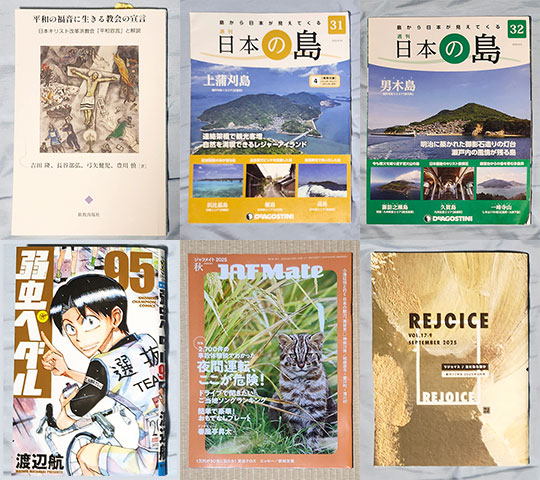

2025年10月に読んだ本

・「平和の福音に生きる教会の宣言」(吉田隆・長谷部弘・弓矢健児・豊川慎・著)

電車通勤や通学の時代は多くの本を読んでいたのだけど・・多い時は年間250冊ほど・・電車通勤が無くなり、今はほぼ仕事と家事で終わる日々。読書と言うのは、今の自分にはとても贅沢な時間です。

そんな中、10月18~20日の土・日・月の3日間で電車を10時間以上乗ることとなり(スマホも無いので)、3冊半も集中して本を読めました(^^)

その内の一冊が「平和の福音に生きる教会の宣言」(吉田隆・長谷部弘・弓矢健児・豊川慎・著)

ロシア皇帝の後継者を自認するロシアのプーチンの帝国主義的ウクライナ侵攻。

パレスチナの地からパレスチナの人々を一掃することが悲願のシオニズムに駆られたイスラエルの、ガザへの止むことのない爆撃と飢餓への追い込み。もはや戦争でなく人類稀に見る非道な大虐殺。

今はこうした戦争の時代に突入している。

私が嫌いなこと。

ネット上のほんの一部の情報に感化されて感情的に声を荒げて叫ぶこと。正義は時代の視点でころころ変わる。

今まで平和・戦争・軍事の本を、右も左も関係なく100冊以上読破してきた(これは自慢ではない)。人類の歴史は何度も何度も、同じことを繰り返している。その中で人は冷静な判断とは相いれない、感情的な声高な世論にいとも簡単に流されて誘導されてしまうということ。そして静かな理性的な声には声を傾けない。そして、戦争や騒動が終わった後で「私は騙されていただけだ」「マスコミが悪い」「政府が悪い」と自分の非は認めず反省をしない。

だから声高に叫ぶ人に、よく調べもせずいとも簡単に追従する人は右左関係なく嫌いだ。

安全と平和を混同している人のいかに多いことか。

長くなるので割愛しますが、兵士の数や兵器の優劣では本当の平和は築けないのです。

・日本の島 31巻 上蒲刈島、浜比嘉島、櫃島、高島

・日本の島 32巻 男木島、諏訪之瀬島、久賀島、一峰寺山

弱虫ペダル95巻、他

2025年9月に読んだ本

おそらく2025年は社会人になって最も本が読めていない年で、特にこの夏は、夏休みの半分は仕事で3連休も全部仕事、加えて深夜残業の日々で、かつ父の骨折対応などもあり読書環境はほぼ壊滅。

本の代わりに、買い替え家電や各種製品の説明書や、保険や介護施設のパンフレットや契約書、仕事の資料などは山の様に読みました(※これらがかなり疲れた)が、流石にそれは読書とは言えません(笑)

2025年8月に読んだ本

★サイクルスポーツ 10月号

今号の変酋長・・失礼、編集長・・は辻啓さんだし、小俣雄風太さんや宮本あさかさんも記事を書いているし、買うのはロードレースファンの義務です(笑)

★イタリア自転車工房物語

カフェトーヘンに置いてあった。著者はなんと砂田弓弦さんですよ!取材力凄いな! 有名なイタリアブランドはもちろん知っているけど、何十ものたくさんの工房があるのに驚き!大半のブランドは初めて知った。日本でロードバイク作っているメーカーなんて、数社しかないのにね。

★弱虫ペダル 93巻

航先生、一日駅長やったり、あちこちのレースやイベント行ったり、トークショーしたり・・いつ漫画描いてるの?て、言うか、寝てますか!?

2025年7月に読んだ本

主に4冊(※小冊子は除く)

★よつばと!16巻

娘がだいぶ前に買ってきたのをようやく読めた。 よつばとが、父ちゃんとやんだと高尾山に登る! 18回も高尾山に登る身としてはこれはうれしい(笑) しかも上りが川歩きもある6号ルートで、下りは吊り橋のある4号ルートと言う僕の最も好きなルート! あとよつばの自転車の補助輪が取れた。 なんだろな、「よつばと!」は楽しくて面白い話なのに、読後は切ない気持ちと言うか泣きたくなるんだよね。娘も似たようなこと言っていた。

★日本の島 30巻

久米島、長島、鵜瀬島など。島、行きてぇ~。

2025年6月に読んだ本

本ねぇ~、好きだから積読書が現在150冊なのに、つい新しいのを買っちゃうからどんどん積み上がり、半年前に買ったのとかもっと前のとか、今頃読んでいる始末(^-^;

★奥浅草細見

べらぼうの世界のご案内。なかなか面白いです♪

★弱虫ペダル/スペアバイク 12巻&13巻・・あっ、12巻は先月読んだんだっけ(汗)

昨年、作者の航先生にお会いしてサインをいただき、写真まで一緒に撮っていただき感謝m(__)m

超忙しいはずなのに、ちょちょいレースの現場まで足を運んで凄いなぁ~。

2025年5月に読んだ本

仕事、家事、介護・・あまりにやる事が多過ぎて夜にはヘロヘロで、4月同様5月の読書もほぼ全滅(汗)。

150冊ほどの積読書、6月は少し読めると良いなぁ~。

2025年4月に読んだ本

4月は、仕事の追い込み&種々家事にプラスして両親の介護ケアも加わったので読書タイムは無くほぼ全滅(汗)

あっ、クラブオフのラグジュアリー・ジャーニーに「ANAインターコンチネンタル石垣リゾート」が選ばれていた!(^o^)

2月に宿泊したANAインターコンチネンタル石垣

2025年3月に読んだ本

家族旅行後、歩行困難90歳父の退院&施設ショート、認知症91歳母のケアなどなど・・正直、読書どころではないな~。

★2025サイクルロードレース選手名鑑

今年も買いました、選手名鑑。

真っ先に読んだのは、新城幸也選手の記事。

40歳。ワールド&プロの全チームで最年長。

ワールドチームのバーレン・ヴィクトリアスからプロチームのソリューションテック・ヴィーニファンティーニに移籍。

自分のために動けるシーズンに期待!(^^)

★うつがみるみる遠ざかる食べ方大全/功刀浩/文響社

過去様々な医学や健康関連本を読んだが、栄養全般に関して特に目新しい情報はないな~。

2025年2月に読んだ本

2025年2月に読んだ本。

2月は日数が短くそして最繁忙期の故、読書はまあこんなんもん・・6冊。

★涙とともに見上げるとき・亡き子を偲ぶ哀歌/ニコラス・ウォルターストーフ著/正井進訳/いのちのことば社

友人であり人生の先輩が送ってくれた本を少しずつ読み進め、2月3日に読み終えました。

この本が他のグリーフケアの本と決定的に違うのは、25歳の息子を突如失った男性が自ら書いていると言うこと。

自分は、今、これまでの人生で直面したことのない特異な感情を味わっている。こんな感情は人が味わうべきではないし、他の人には決して味わっては欲しくない。

この言葉に表現しづらい特異な感情や思いを、著者は言葉で表している。

多くの人は、この本を読んで頭で理解することはできると思う。

しかし、今の自分は何故著者がその言葉を選び、その表現をしたかが理解でき共感できる。以前の自分ならば、頭で理解したに留まっていただろう。

多くの文面はこのスペースでは全く足りないので、ほんのいくつかのみを書き記す。

「何かが終ってしまった。私の存在のもっとも深いところで、何かが完結し、終わってしまった。私の人生はそれ以前とそれ以後に分かれてしまった」。

「ジョギングをしようと思ったができなかった。それはあまりに人生を肯定しすぎることだった。・・(中略)・・友人と一緒に泳ぎに出かけたが、手足が動かなかった」

「6ヶ月前、私は友人の23歳になる息子の葬儀に参列していた。私は友人の悲しみがどのようなものか想像しようと努めた。今となって分かるのだが、私にはまったく想像できていなかった」。

「それが今、彼はいなくなってしまい、家族は再構築しなければならない。我々は、一人ひとりがその内に割れ目をかかえているだけではない。我々全体の中に割れ目がある。家族同士、これまでと違った形で生きていかなければならない。我々はその割れ目を囲んで生きていかねばならない。一人を取り出すがいい。すべてが変わってしまうのだ」。

「しかし私は、『神がしたのだ』といって辻褄をあわせることもできなければ、『それに対して神にできることは何もなかった』といって説明することもできない。私は、それらについて辻褄の合う説明をすることはまったくできない。私にできるのは、ヨブとともに耐えることでだけである」。

この著者が言う通りなのだ。今までのようには生きられない。人生が全く変わってしまった。家族も、仕事も、趣味も、全てが。

人の目には、普通に仕事をし、趣味にいそしむ姿として映るかもしれないが、以前と今では全く違うのだ。

自分は、この世で答えが得られぬまま耐え忍ぶ日々を歩くことを余儀なくされてしまった。

★日本の島29号/ディアゴスティーニ

賢島、岩城島、紀伊大島、青島。

2025年1月に読んだ本

2025年1月に読んだ本。

グリーフケアや睡眠改善の本で終える。

睡眠については、ほぼ自分が知っている内容ばかりだった。

★グリーフケア/岩上真歩子著/いのちのことば社

グリーフ。

この言葉を聞いたのは、小学2年生の時に姉が渡してくれたピーナッツブック。当時のピーナッツブックは、詩人の谷川俊太郎さんやルーテル英語学校教師の徳重あけみさんが翻訳を担当されていた。

チャーリー・ブラウンが「グッド グリーフ」とつぶやくのだが、その訳は「やれ、やれ」だった。

グリーフとは直訳すると「悲嘆」と言うことになるが、悲しみ、怒り、寂しさ、やり切れなさ等、色んな感情を含む言葉であり、大事な何かを「喪失」した時にも使われる用語である。「喪失」と言うと主に家族や友人との死別を連想するが、失業や長年慣れ親しんだ家が損壊するなども喪失で幅が広い。

人のアイデンティティはつながりによって構築されるので、つながりを失うことは自分の一部を失うことでもある。

グリーフのプロセスで有名なものに、エリザベス・キューブラー・ロスの「死ぬ瞬間」の5段階プロセスや、以前読んだアルフォンス・デーケンの「よく生き、良く笑い、良き死と出会う」の中に書かれている「悲嘆のプロセス」12の段階がある。「精神的打撃や麻痺状態(悲嘆)」から「立ち直り(回復)」までの段階。しかし人は、この段階全てを必ずしも通る訳ではないし、直面する順番もバラバラだったりする。

一つ言えるのは、大事な家族を失うような大きな喪失は、「嘆き崩れ落ちる」⇒「立ち上がる」と言うようなプロセスを、何度も何度も一生涯に渡り繰り返すと言うこと。

この「悲嘆」をケアするのが、グリーフケア。 グリーフケアにも段階があり、また教科書的な方法論の正解がある訳でもない。かける言葉一つとっても注意が必要。

例えば・・・ 「お気持ち分かります」

⇒「経験していないお前に何が分かると言うのか!」

「こういう時は泣いた方がいいですよ」

⇒「泣く時は自分で決めるし、お前が指図するな!」

「私も似た経験をしています。(以下、体験談が続く)」

⇒「は?」

などなど、励ますつもりが逆効果になることもあるので難しい。

グリーフケアは奥が深いのでここでは詳細には書けないが、一つ一つが大切なことである。

グリーフケアは、どれが「正解!」と言うものがない気がする。

ケアする側とされる側が、共に歩んでいくプロセスじゃないかな?

悲嘆の中、怒りや悲しみで周りの人との関係が壊れてしまう(もしくは自分で壊してしまう)人が実際にいる。どんどん周囲から孤立していき、孤独になっていく友人の姿を実際にこの目で見てきた。

「他人に何が分かる!悲しみは自分でしか癒せない!」と思う人の思いは尊重するけれど(実際に他人には分からないしね)、私自身はできるだけ人とのつながりを大事にして今後も生きていきたいと思っている。

★すばらしい悲しみ/グレンジャー・E・ウェストバーグ著/水澤都加佐・水澤寧子共訳

「グリーフケア」に続いて「すばらしい悲しみ」を読み終えた。

原語タイトルは「Good Grief」。

前回も書いたけどチャーリーブラウンの「グッドグリーフ」は「やれ、やれ」と訳されたけど、この本のタイトルは「すばらしい悲しみ」と訳された。

妻が全国の看護師の会合の学びで使用した本で、やはりグリーフが癒される10の段階が書かれている。

悲しみのただ中で希望を見いだせるように、ショックから希望そして現実を受け入れるまでが書かれている。